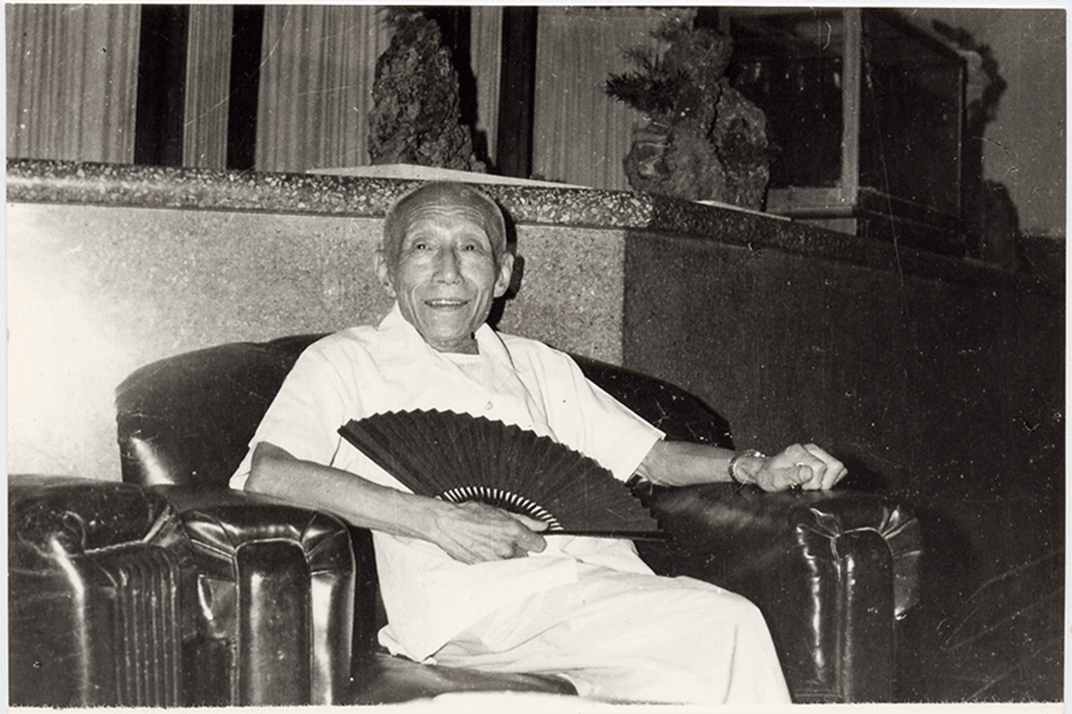

深切怀念我的长辈、导师、著名古琴家张子谦先生

戴晓莲(1992)

他的音容笑貌、一招一势的弹琴;摆手甩臂时的敏捷思维;驼背拄杖、一瘸一拐的灵活的步伐,甚至关节异常突出变形了的大手等等,常常浮出我记忆,栩栩如生.........

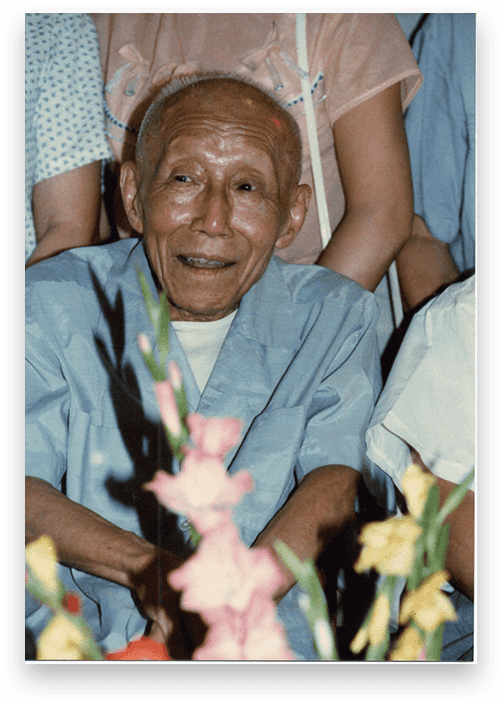

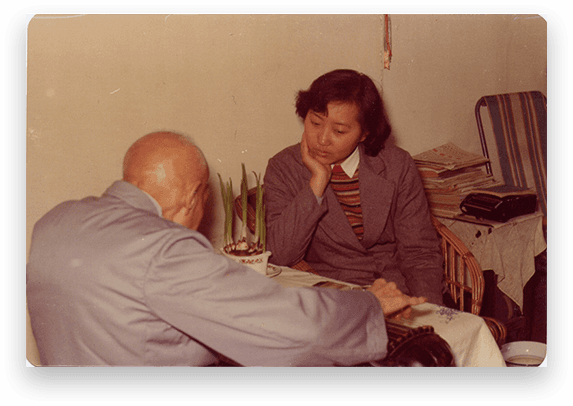

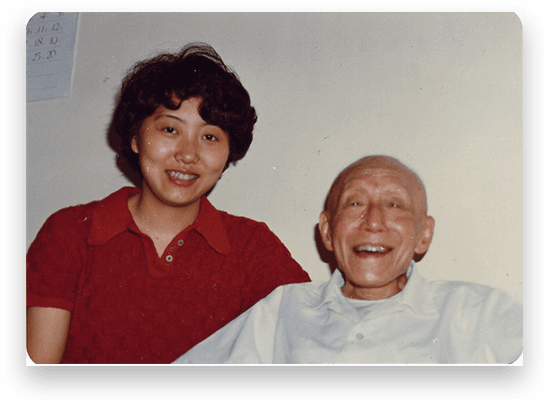

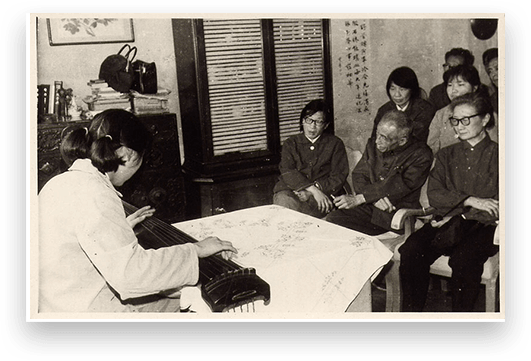

戴晓莲从小受教于叔外公张子谦先生,照片约1981年前后

我的叔公、著名的广陵琴派古琴家张子谦先生于1991年1月5日,在平静的午睡中,安详地仙逝。他经历了清末、民国和中华 人民共和国三个历史阶段,终于走完了他人生旅途的九十二个春秋,并在古琴音乐的历史上留下他努力发扬的足迹。我自懂事 起就与他生活在一起,一直受到他的艺术熏陶,耳闻目睹他的艺术活动和处事为人,他的形象和思想深深留在我的记忆之中,永远不会泯没。

出生 叔公出生于1899年,江苏仪征人,生活在扬州东关街上的一座大户庭院里。那时家族同姓几代人共同生活在这个大家庭 中,在堂兄弟中我的外祖父排行第七,子谦排行第九,所以我叫他九叔公。在他只有七、八岁时父母亲就因病先后去世,他和 二个姐姐由祖母和叔伯抚养长大。七岁时他进私塾学习,师从扬州广陵琴派的名师孙绍陶先生。十三岁正式拜孙先生为师学习古琴。

广陵琴派 渊源现无法考证,但据唐·李欣“请奏鸣琴广陵客”的诗句中可知,在唐代已出现广陵琴家。另据现存的史料记载, 清初琴家徐常遇开创并延续了广陵琴派,于1702年刊印《澄鉴堂琴谱》,以后琴家辈出,琴艺代代相传,先后出现了《自远堂 琴谱》《五知斋琴谱》《焦庵琴谱》《枯木禅琴谱》等著名琴谱。孙绍陶先生是广陵派第九代传人,技艺高超,于1915年组织 扬州地区的琴家成立了“广陵琴社”,并任社长,有社员50多人。在当时这样庞大的琴社可谓盛况空前。此时古琴已从古代的 世家豪族阶层的手中解放出来,成为平民以及中产阶层的娱乐工具,并在佛门和道观的士人中弹奏。我曾听张先生说过,他经 常到扬州城内一寺庙去听老和尚弹琴,其中有不少高手。扬州的悠久的历史和著名的书画、建筑,园林等浓重的文化传统氛围 深深的陶冶了他的艺术性情。没过几年他就掌握了孙先生的传曲,表现出他在古琴方面的才能,有些技巧甚至还超过了孙老师, 得到老师的称赞:“我不如你呀!”(叔公亲自告诉我的)。他还学会了吹箫,常在琴社中来个弦管合声。

张先生与上海中孚银行的职员很熟悉,一次,有一职员告诉他,办公室楼上“欧亚航空公司”内有一位先生古琴弹得非常好,张先生欣喜万分,即去拜访,两人一见如故,相互交流琴艺,成为琴坛一段佳话,他就是琴界另一位琴学专家查阜西先生。在那里他又结识了江西庐陵琴家彭祉卿先生。彭先生比张大八岁,从小继承家传,后又向九嶷派开创人杨宗稷学琴。彭、查二人琴学渊博,琴道深厚,他们的琴事交往及深厚的琴友之情,对张先生的琴艺产生了很大的影响。他们三人同住浦东,住所邻近,为的是能常聚弹琴。晚上夜幕降临时,他们就在安静的小屋内弹琴论艺,切磋心得,直至夜半三更。由此他们三人在琴界享有“浦东三杰”之称,琴人们称赞他们的琴艺,以各人的代表曲来冠之,查阜西善弹《潇湘水云》而称之“查潇湘”,彭祉卿善弹《渔歌》而称“彭渔歌”,张子谦善弹《龙翔操》而称“张龙翔”。他们三人在当时民乐界小有名气,以致“华光民族乐团”、“霄霆民族乐团”以及“上海国乐团”请他们去当顾问。当时三十年代,上海是经济贸易中心,交通便利,各地琴人纷至沓来,在沪的还有南通梅庵派琴家徐立荪,常熟虞山派琴家吴景略,以及李子昭、周冠九、郭同甫、吴兰荪、汪孟舒等。1936年由七位琴家商议成立了“今虞琴社”。初期有社员二十八人,琴社自建立之日起,对推动和发扬古琴音乐作出了巨大的贡献,琴家们一改以前闭门弹琴,孤芳自赏的习惯,通过电台、报纸、舞台等传播手段把古琴音乐推向了社会,这也是自工业革命后,琴乐首次运用了当时的科学技术走向社会,它是琴乐发展历史中的一个里程碑。琴家们纷纷打谱打出了有四十多首琴曲,演出琴曲近百首。对于当时琴坛上濒于绝迹的琴歌,也经查阜西和张子谦二位先生的大力挖掘而推广起来了,可以说琴歌之所以有今天的发展,与他们二位琴家的打谱开发分不开的。查先生的琴歌“慨古吟”“古怨”“苏武思君”“胡笳十八拍”;张先生的“梨云春思”“精忠词”等曲直到现在仍活跃在舞台上。“今虞琴社”卓有成效的活动影响了北京、山东、湖北、湖南、江苏、四川、陕西、浙江、福建、广东等地的琴人,出现了琴坛兴旺发展的景象。1937年琴社出版了《今虞琴刊》,这是一部琴史文献著作,它全面记载琴社的活动、琴学理论、琴人介绍、藏琴状况,连琴人捐款都一一包括在内,洋洋三十万字。该书的出版,归功于张先生一人十多个月的奔波与辛劳,但他日后从不向别人提起。我记得十二、三岁时有一次翻看《今虞琴刊》,内有众多琴人小照一页,在这页的下角最后一排不容易查觉地方看到张先生的照片,便好奇地问:“您怎么排在最后一个呢?”他笑道,这些都是他排的版,哪能把自己放在显要的位置呢,谦虚一点么。这几句话道出了他一生的品格和性情-----谦逊、磊落、豁达,与世无争。

抗战至解放时期 1938年张先生到上海新裕纱厂任总务主任,工资较高,全家的生活得到保障。张先生有两张非常喜爱的古琴,式样都是蕉叶式的,为此他称浦东的家为“双蕉琴馆”。1944年,浦东的住所被日寇轰炸,其中较好的一张蕉叶琴“遇了难”,张先生为之惋惜心痛,他常念叨说“我现在再也不能双‘骄’了”。由于战乱,“浦东三杰”之一的彭先生离开上海不久就去世,查先生也离开了上海。琴友们在当时动荡生活中,断断续续保持着聚会,主要成员有张子谦、吴景略、郭同甫、沈草农、吴兰荪、樊伯炎、王吉如等。

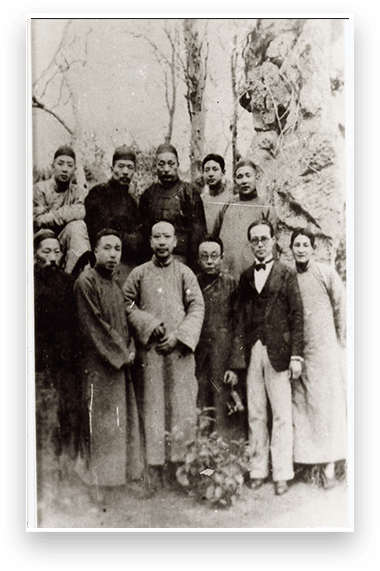

1936年3月1日“今虞琴社”于苏州成立.,

前坐查阜西,前右一张子谦,右三庄剑丞,

二排右二彭祉卿,右三郭同甫,查后方陈天乐,陈后方程午嘉

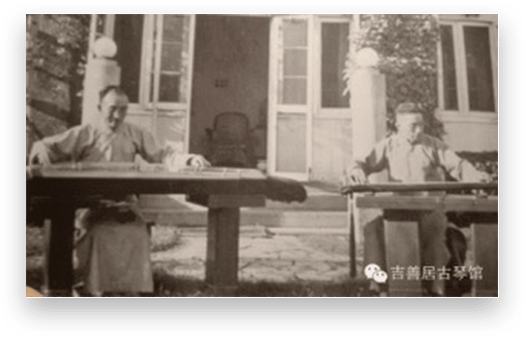

1952年张子谦琴、吴景略瑟

解放后 由于张先生在古琴音乐上的成就,他于1956年进入了上海民族乐团担任演奏员,成为一名专业的古琴演奏家。张先生 曾自豪地说:“我是中国第一个古琴专业人员”。以后他经常随乐团到全国各地巡回演出,录制了许多琴曲唱片,并在电台中 播放。他利用赴外地演出机会探访琴友交流琴艺。60年代以后他被聘为上海音乐学院古琴专业教师和特约研究员。1961年,音 乐出版社出版了他与查阜西、沈草农合著的《古琴初阶》。他还发表了多篇论文如:《广陵琴派的沿革和特点》《我对梅花三 弄的体会》《广陵琴学的过去及将来》等。还整理打谱了二十多首具有价值的琴曲,这些琴曲表现了他独特的打谱艺术,体现 了他深厚的古琴音乐的基础。他自1938年8月开始至文革一直用写实的手法,记录了近三十年的琴坛活动、及他弹琴心得的日 记,这套共十本的《操缦琐记》是一份极其珍贵的历史资料。可惜文革抄家遗失了一本。文革中,张先生被打成牛鬼蛇神抓去 批斗,白天常被叫去开批斗会,工资少得只够吃口饭,老伴已在57年病故,他的孩子在外地受到不同程度的冲击,他因付不起 房租,从原来的公寓房搬到只有一间的底层工房。一群孩子常在窗外叫骂,丢脏东西进屋,天天如此。这样的生活对于一个已 近七十的老人来说非常孤独和可怜。值得安慰的是,有时他的知音或崇爱他琴艺的好心人会悄悄来到他的窗前,敲敲窗递进些 食物点心,而逆境中他也未失去生活的毅力,虽然古琴和琴谱被抄走了,但他就面壁用“心”弹琴,用唱弦法来记忆琴曲曲调。 他说此法很有用,使他在多年后,古琴被送还时,立刻就能上手弹曲。他的七十岁生日还在批判管制阶段,只能一人上街凄凄 惨惨地吃了碗阳春面。

我就是在这个时候由母亲带着见到了张先生,当时我只六、七岁。记得一个晚上张先生的小女儿也带着她的二个女儿来看望他, 房内顿时显得有些生机,他很高兴。我与同岁的表姐逗弄学步的小表妹玩,张先生专心地看着我们玩,他笑了,很开心。我顿 时感到这位老人是多么可敬、慈祥。1972年张先生调房搬来与我家做了邻居。这年秋天,我正式开始向他学琴。

1957年10月张子谦先生拜访北京古琴研究会

赴京访故友1963年《古琴初谐》三作者,

左起:张子谦、查阜西、沈草农

趣事 我开始学习时感到很有趣,但弹着弹着我就手指磨破,练习时间也少了,这时张先生就常常鼓励我,并让我每天放学后 去他那里练习。他说“三日不弹,手生荆棘”,我不懂事,生怕手里生出荆棘,也就去练了。开始学习时,我很泄气,我说 “弹的太慢了,不学了吧”,张先生鼓励我学下去,并像有奖竞猜一样,风趣的发奖品给我,奖品是花生米(他特爱吃油煎花 生米),现在我还清楚地记得,当我连猜带懵地弹对一句谱字时,向先生要花生米吃的情境,他认真地一颗一颗地数着,并说 “多的不给,弹好了再奖励”,当我不知不觉把先生的花生米全吃完了后,我们都哈哈大笑起来,多么天真的老人啊!

教我 张先生师承广陵琴学,对我的教育要求极严。他首先要求手势要正、松、圆,正:指手势要标准,小指不能弯曲,要翘 直,仿佛小鸟的嘴。为此我纠正了很久,他还把镜子放在琴前,让我看看自己的手指是何德性,甚至小指绑上小棍以矫正手势。 松为放松,心手俱忘,方能进入佳境。圆:指右手指有偏峰的特点,勾、抹时带有向大指方向的微倾,踢、挑时带有向小指方 向的微倾,连续起来如同划圆,滚拂法也如划圆。正是这样严格的训练给我日后打下坚实的基础。广陵琴派很讲究音色的变换, 张先生告诫我右手过四、五徽的弹弦,而我在听他弹奏时,发现他不仅如此做还独辟了新径,到六徽来弹弦,以期音色变化更 为细腻。他虽遵守传统,但却不拘泥形式,自我开拓。他常要求,心中有意,然后音再呼意。因此听他演奏时使人随着音乐的 变化心驰神游,自由曼生。张先生的众多打谱曲子,尤其表现了他的古琴功力和高超的水准。他根据琴曲内容和指法来处理各 种节奏,在所有曲子中我们从未发现有节奏雷同或过于拘泥、死板的音乐,而是节拍非常丰富,甩得开,节奏跌宕错落有致。 如《秋鸿》的辽阔的音乐气质;《长清》的秀丽典雅;《天风环佩》的古风古气,以及《楚歌》第六段中,在乐曲描写项羽战 败将自刎,临死前与心爱的妃子诀别时,音乐悲壮、伤感。这里张先生去掉了原来谱中的句逗和停息号,使旋律一气呵成,音 乐浑然天成,气势辉煌。

求教 在张先生几十年的教学中,他一直主张学生要广闻博采,不要拘泥于一家风格,他自己的道路也是这样走过来的。三十 年代他虚心向比他大四岁的查阜西学弹《潇湘水云》,又多次要求彭祉卿教他家传的《忆故人》。1938年梅庵琴派的徐立荪先 生听了他的琴后,不客气的说了八个字“下指不实,调息不匀”,张先生非常震动,遂将这八个字写成对联,贴在房内,以示 自勉。七十年代中,他为学《流水》每周去姚丙炎先生家,结果挤车摔断了腿。他的腿后来一瘸一拐就是那次骨折造成的。晚 年他还遗憾地觉得他这辈子未能将《广陵散》弹出来。先生的严传身教使学生可以毫无顾虑地去向其他的老师求教。在我学琴 的过程中,我感到很幸运的是遇到像他这样一位全心为古琴事业、为学生奉献的师长。那些年我下课后不与小朋友们玩,而到 他那里,时常见到来自本地和外地的老学生或琴家、琴友。不但我自己能听到他们的琴声,而且张先生常叫我“来,晓莲弹一 个”。弹完后我又能听到别人对我的评论和指点,他在一旁饶有兴趣地听着。,当时年轻的琴家吴文光或龚一常来弹新曲新指 法,当听到某些新奇的事物时他也跃跃欲试,自嘲自己已老朽,新指法快不了,但对学生则加以鼓励。他对于古琴的事业一直 持着“要发展,要推广”的态度。当人们为钢丝弦的出现冲击了传统的丝弦而议论纷纷时,他却成为老一辈琴家中第一个尝试 用钢丝弦的人。并为上海音乐学院乐器工厂的研制钢丝弦提供建议和帮助。他也积极参与古琴的新作品的创作,他自己就曾移 植过“在北京的金山上” “南泥湾”等曲,他也支持“浏阳河”“春风”“梅园吟”“黄桥风云”的新作品的演奏。

1977年5月张先生带到樊家古琴雅集 戴晓莲在弹琴,

右1王吉茹琴家,右2张子谦先生

教学 他培养出来的琴家可谓不少,大都成为现在琴界的中坚。曾有人对我说,应该认真探讨研究一下张先生的教育方法。真 的!以前我未想到。在此,我仅叙述些随意想到的方方面面。我感到他不像其他的老师为教而教,应该说他是以自己的感悟(感 情+领悟)来影响学生,学生是通过与他整体的人格接触来领悟古琴的内涵的。他上课并不多说什么大道理、小规矩,经常是“ 听我来弹!”,听弹几遍。有人说“不会欣赏音乐,也就不会演奏音乐”,他的方法就是先听,进入内心,然后心手俱忘,真 正陶醉于琴声中。其次,他不是新学生一上来就教古琴谱字。我记得,当我已弹过好几个曲子之后,如《平沙落雁》、《阳关 三叠》、《普庵咒》等之后,他才拿出来谱子铺在我的面前,因我这时已能弹音,再一个音一个音的对谱,慢慢地我就学会了 识减字谱。我记得他表扬我说“哦,识谱蛮快的,不错”。第三是不求学得快,现在有的学生学得飞快,恨不得三个月就能弹 得像老师一样好,半年成为琴家。张先生最反感这样,他要求扎扎实实,一步一坑的前进,真正掌握了一首,才肯教下一首。 最后应该强调的是张先生爱唱,唱旋律或唱弦,帮助学生产生感性认识。唱弦之法唯有广陵派继承。现在特别是《平沙落雁》 这曲,每当我弹它时,耳边就会飘浮起张先生的带浓重乡音的哼吟之声,指引着我的手指如何去挥洒自如地演奏。当然他的教 育方法还有其他的各种因素。如前面所述的。

活动 八十年代,张先生已是八十多岁高龄的老人,但他仍然精力旺盛,致力于发扬古琴音乐的一系列活动。他总是说要把自己 有限的知识和琴艺传授给学生,为古琴事业贡献自己最后的晚年。1980年在他的提议下,停息了多年的“今虞琴社”终于恢复 了活动,他被推任为社长,主持各项琴社活动。自己亲自写信发通知,召集琴友,安排了二十多场演奏。先后有法国、意大利、 美国、日本、新加坡、瑞士等国的留学生和古琴爱好者前来登门求教和拜访,张先生都给予热忱的帮助,他高兴得对我说:古 琴音乐已经走向世界了。

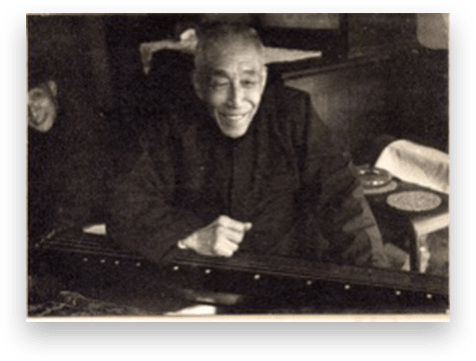

品格 凡是与他接触过的人无论男女老少都被他的人格魅力所深深吸引,人们不怕受他香烟的熏染而爱与他聊天说地,爱听他 的琴声。他的15平方米的家永远是高朋满座。哪位与夫人吵架,他会劝导;哪位怀孕生子,他会关心;哪位恋爱关头,他会出 小技以帮助;老友的烦闷都爱向他倾诉。每每在他豁达、开朗的谈笑中驱散了乌云。他的朋友不仅有学生和琴人,还有花店的 店员,为他录音录像的专业人员和邻居等等。八十多岁时,他认识住所附近的新查理西餐社的人员,并很有交情,他若请朋友 或与家人聚餐时,即使再挤的座位,只要他去一说,别人都为给他留好了位子。与他交往过的人在他身上获得的是琴友之情、 老友之谊、长辈的关怀、童稚的天真。这样的老人怎不教人怀念!他86岁时,在上音的录音棚录制了他的古琴全辑《龙翔操》, 这盘音带是他一生的总结,可谓艺术上炉火纯清,品格上高尚无私。

生活 他的性格来源于他对生活的热爱,他每天的作息有比较严格的安排,如:何时起床和睡觉;何时晨睡和午睡,睡多少时间; 每天喝多少酒抽多少支烟等,非常有趣。我们常笑他像个机器人。他认真地说,我又喝酒又抽烟身体还很好,离不开生活有规 律。他每天很早起床,天气好时,到外面院子里走几圈,看到旭日东升后才回屋,常听他说:“空气多新鲜,生活多美好!” 他还是个老“儿童”,不听“老人”(亲朋)言。记得有一年门前修路,泥泞不堪,已七十多岁高龄的他,为图出行方便,从后 阳台上爬进跳出,还饶有兴趣地说这是锻炼。大伙儿对他又可气又可笑。他是这样一个热爱生活,欣赏着生活的人。他常说: “不然,文革中我早就死掉了”。

离开 1988年5月,张先生离开了这几乎度过他全部人生的上海,离开了他的学生、朋友以及为之奋斗的“今虞琴社”,回到他 21岁初闯社会时的天津老区和平区,在他儿子家安渡最后的三年。他生前不图名,不图利,他说那都是身外之物。他离时又是 这样平静仙逝,不给家人晚辈添麻烦,这是他生前所希望的,他自己说要“自立更生”。他留给我无限的怀念。九叔公生前非 常喜欢鲜花,康乃馨、菖兰曾带给他鲜艳多姿的生活。